Adrenalin, Freiheit und die Faszination des Unbekannten treiben Menschen immer wieder zu Aktivitäten, die statistisch zu den gefährlichsten Sportarten zählen. Die folgenden Abschnitte beleuchten zehn Disziplinen mit erhöhtem Verletzungs- und Todesrisiko, erläutern deren typische Gefahrenquellen und verweisen auf verlässliche Zahlen.

Inhaltsverzeichnis

1. Base Jumping & Wingsuit Flying

Der Sprung von Klippen, Antennen oder Hochhäusern mit einem Spezialsackschirm gilt als Inbegriff extremer Risikobereitschaft. Schon der geringste Steuerfehler führt in Bodennähe oft zu fatalen Folgen. Laut Unfallstatistiken sterben jährlich rund 25 bis 35 Athleten, was einer Wahrscheinlichkeit von 1:2 317 pro Sprung entspricht.

Die nachfolgende Aufzählung beschreibt zentrale Gefahrenquellen; sie wird von einem Überblick von über fünfzig Wörtern eingerahmt: Geringe Auslöse-Höhe, variable Aerodynamik des Wingsuits und unvorhersehbare Aufwinde erfordern reaktionsschnelle Entscheidungen. Da diese Entscheidungen binnen Sekundenbruchteilen fallen, bleibt kaum Spielraum für Korrekturen. Zusätzlich fehlen häufig gut zugängliche Landeplätze, was die Fehler toleranz weiter verringert.

- Mikro-Meteorologie: Böen oder Thermiken können den Anflugwinkel abrupt verändern.

- Ausrüstungsversagen: Blockierte Schirmzüge oder verdrehte Leinen sind häufige Unfallauslöser.

- Menschlicher Faktor: Selbstüberschätzung führt zu riskanten Sprungwinkeln.

- Terrainkontakt: Felsvorsprünge oder Baumkronen mindern die verbleibende Reaktionszeit dramatisch.

Zusammenfassend erfordert Base Jumping eine präzise Wetter-Analyse, redundante Checks und tiefes Erfahrungswissen. Wer die Risiken unterschätzt, überschreitet schnell die schmale Grenze zwischen Glanzleistung und Katastrophe.

2. Hochalpine Achttausender-Expeditionen

Berge wie K2, Annapurna I oder Nanga Parbat vereinen dünne Luft, extreme Temperaturschwankungen und Lawinengefahr. Expeditionen auf 8 000 Meter weisen laut Statista-Erhebungen Todesraten von bis zu 26 Prozent bezogen auf Gipfelversuche auf.

Wer in diese Höhen vordringt, stellt sich eingefrorenen Seilen, Höhenhirnödemen und spontane n Wetterumbrüchen, die selbst Profis überfordern. Im Vorfeld ist daher eine lange Akklimatisationsphase nötig, um den Sauerstoffmangel abzumildern.

- Lawinen und Eisabbrüche: Unerwartete Serac-Kollapse bilden die Haupttodesursache.

- Höhenkrankheiten: HACE und HAPE können Bewusstseinsverlust auslösen.

- Ermüdung: Wochenlange Dauerbelastung reduziert Reaktionsgeschwindigkeit und Urteilsvermögen.

Die verhältnismäßig langen Rettungswege erschweren medizinische Hilfe. Dadurch steigt das Sterberisiko exponentiell, sobald eine kritische Situation eintritt.

3. Höhlentauchen

Im lichtlosen Labyrinth unter Wasser zählt jeder Flossenschlag. Durchschnittlich zehn Todesfälle pro Jahr verdeutlichen das schmale Fehlertoleranzfenster dieser Disziplin.

Anders als beim normalen Sporttauchen liefert die Umgebung keine direkte Aufstiegsmöglichkeit. Schon kleine Sedimentwolken können die Sicht auf null reduzieren, während Ausrüstungsfehler in völliger Dunkelheit behoben werden müssen.

- Silt-Out: Aufgewühlter Schlamm führt zu Orientierungsverlust.

- Dekompression: Lange Laufwege zum Ausgang erschweren eingeplante Deko-Stops.

- Gaskontrolle: Fehlerhaftes Gasmanagement kann CO₂-Vergiftung verursachen.

Nicht umsonst schreiben viele Trainingseinrichtungen redundante Systeme wie Doppelventile und getrennte Atemregler vor. Dennoch bleibt das Restrisiko hoch, weil menschliche Faktoren schwer komplett auszuschalten sind.

4. Big-Wave-Surfing

Wellenhöhen von über 20 Metern erzeugen Druckzonen, die selbst erfahrene Surfer minutenlang unter Wasser halten können. Trotz vergleichsweise wenigen fatalen Ereignissen – weniger als ein Dutzend bekannte Todesfälle seit den 1960ern – gilt die Verletzungsquote als hoch: Gehirnerschütterungen, Schulterluxationen und Wirbelbrüche sind gängig.

Die größte Gefahr entsteht, wenn mehrere Brecher hintereinander eintreffen und dem Sportler die Chance zum Luftholen nehmen. Zusätzlich wirken Finnen oder das eigene Board wie schneidende Projektile.

- Lufthunger: „Two-Wave-Hold-Downs“ können Atemstillstand verursachen.

- Außenverletzungen: Boardkanten und Riffe produzieren tiefe Schnittwunden.

- Strömungen: Starke Rip-Currents reißen Surfer von Rettungsteams weg.

Zunehmende Sicherheitstechnik wie aufblasbare Auftriebswesten verbessert die Überlebens- chancen, ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit exakter Fitness und Spotkenntnis.

5. Bull Riding

Beim klassischen Rodeo-Wettkampf muss der Reiter acht Sekunden auf einem knapp 900 Kilogramm schweren Tier bleiben. Die Verletzungsrate liegt laut Rodeo-Medizin bei mehr als dem Zehnfachen amerikanischen Footballs.

Hauptgefahren resultieren aus unkontrollierbaren Sprung- und Drehbewegungen des Bullen. Ein Sturz endet häufig mit Horn- oder Hufverletzungen, die trotz Helm und Weste lebensgefährlich sein können.

- Thorax-Traumata: Brustkorb und innere Organe sind wenig geschützt.

- Gelenkverletzungen: Luxationen von Schulter und Knie treten regelmäßig auf.

- Nachstürzen des Bullen: Nach dem Abwurf trampelt das Tier oft nach.

Um das Risiko zu reduzieren, trainieren Profis schnelle Abrolltechniken und verlassen sich auf sogenannte Bullfighters, die das Tier ablenken. Dennoch bleibt die Sportart eine der gefährlichsten im organisierten Wettkampf.

6. Isle-of-Man-TT-Straßenrennen

Seit 1907 fordert das traditionsreiche Motorradrennen fast jährlich Todesopfer: Mehr als 260 Fahrer kamen auf dem 60 Kilometer langen Straßenkurs ums Leben. Die Saison 2024 verlief zwar ohne offiziellen TT-Toten, doch beim Manx Grand Prix starb ein erfahrener Pilot.

Die Strecke führt über schmale Landstraßen, Steinhäuser und Brückenkanten mit Höchstgeschwindigkeiten von über 320 km/h. Schutzauslaufzonen fehlen nahezu vollständig.

- Kollision mit festen Hindernissen: Mauern und Laternenpfähle begrenzen die Fahrspur.

- Wetterumschwung: Binnen Minuten ziehen Regenschauer über die Insel.

- Mechanische Ausfälle: Brems- oder Reifenprobleme potenzieren sich durch die hohe Endgeschwindigkeit.

Obwohl moderne Airbag-Kombis mittlerweile Pflicht sind, bleibt die Strecke aufgrund ihrer historischen Infrastruktur kaum entschärfbar.

7. Boxen

Im Profiboxen starben seit Einführung der Queensberry-Regeln mindestens 500 Athleten; historische Durchschnittswerte beziffern 13 Todesfälle pro Jahr.

Die Hauptgefahren gehen von kumulativen Kopftraumata aus, die zu chronischer Enzephalopathie (CTE) führen können. Auch ein einziger harter Schlag kann subdurale Hämatome auslösen.

- Schlagkraft-Akkumulation: Lange Karrierezeiten erhöhen neurologische Folgerisiken.

- Dehydrierung: Schnellabnahme vor dem Wiegen macht Athleten anfällig für Gehirnblutungen.

- Spätschäden: Parkinson-ähnliche Symptome treten bei vielen Ex-Profis auf.

Strengere ärztliche Checks, medizinische Ringecken und längere Schutzpausen nach K.o.-Niederlagen sollen die Balance zwischen Tradition und Sicherheit verbessern, ohne die Faszination des Duells zu schmälern.

8. Backcountry- und Heli-Skiing

Abseits präparierter Pisten lockt frischer Powder, birgt jedoch Lawinengefahren. In den USA sterben laut CAIC im Schnitt 27 Menschen pro Saison bei Schneerutschen; allein 2024 wurden zehn Todesfälle gemeldet.

Neben Schneebrett-Abgängen gefährden ungesicherte Felsabbrüche und Wetterumschwünge die Sportler. Notfallausrüstung wie LVS-Gerät, Sonde und Airbag-Rucksack ist Pflicht.

- Lawinenlage: Schwachschichten im Schneedeckenprofil lösen spontane Rutscher aus.

- Sichtverlust: White-Outs erschweren Orientierung und Kommunikation.

- Rotorblätter beim Heliskiing: Gleit verunklärter Schnee kann Rotorenkontakt provozieren.

Risikobewertung, Geländekenntnis und Gruppenmanagement bleiben entscheidend. Selbst Profis unterschätzen mitunter den unsichtbaren Aufbau von Triebschnee.

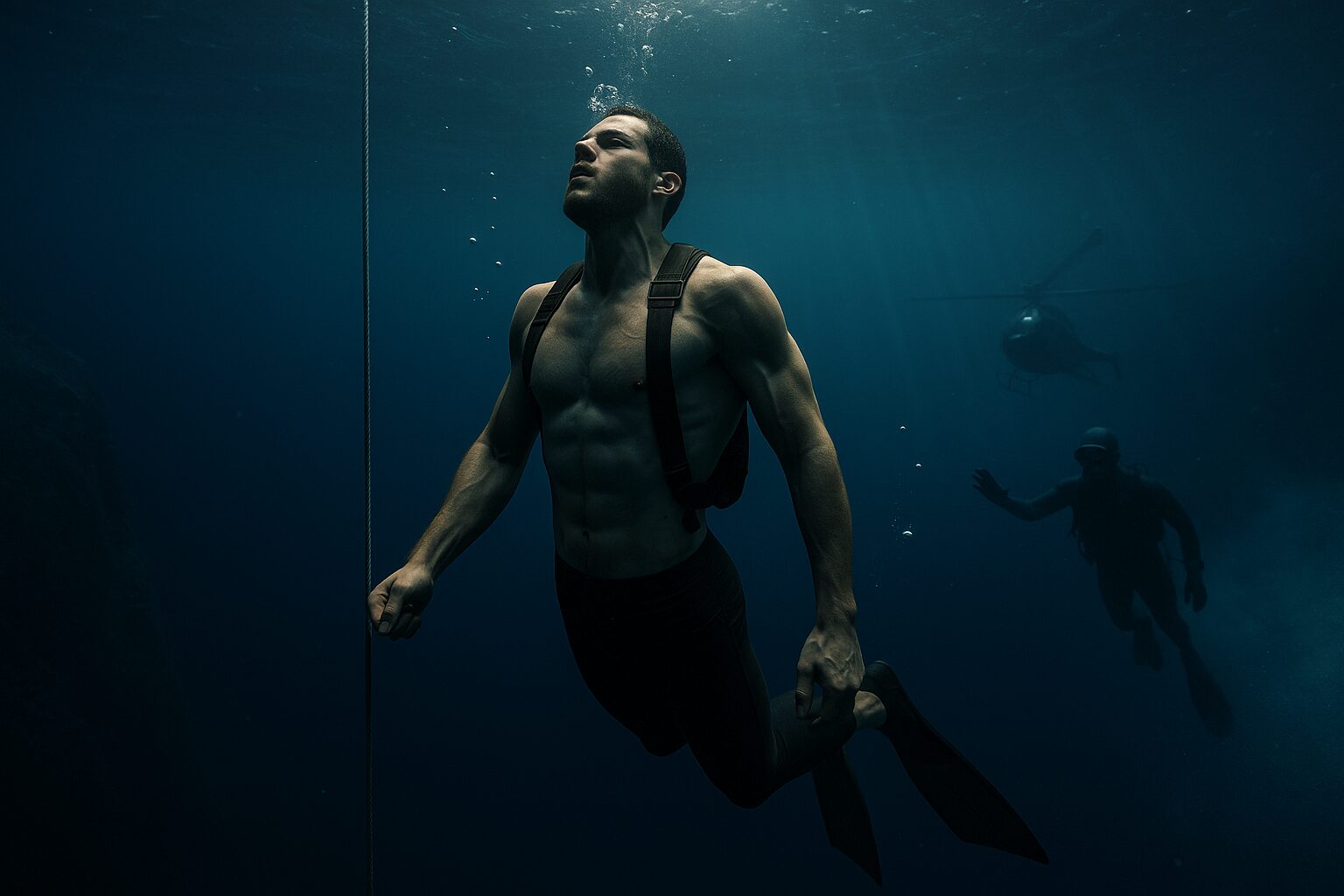

9. Freediving (Apnoe-Tauchen)

Im Vergleich zum Höhlentauchen findet Apnoe meist im offenen Meer statt, doch das Risiko des Blackouts unter Wasser bleibt zentral. Schätzungen gehen von 20 Todesfällen unter etwa 10 000 aktiven US-Freitauchern pro Jahr aus.

Die größte Gefahr entsteht in der letzten Phase des Aufstiegs, wenn der Sauerstoffpartialdruck rapide sinkt, während der CO₂-Gehalt das Bewusstsein trübt.

- Hypoxischer Shallow-Water-Blackout: Bewusstlosigkeit kurz vor Erreichen der Oberfläche.

- Lungenkompression: Tieftauchgänge erhöhen Barotrauma-Risiko.

- Mangelnde Partnerüberwachung: Alleintauchen ist Haupttodesursache.

Wettkampfregeln verpflichten deshalb zu Sicherheitstauchern, die dem Athleten in festgelegten Tiefen entgegenkommen und notfalls an die Oberfläche ziehen.

10. Free-Solo-Klettern

Beim Klettern ohne Seil wirken kleine Fehler absolut. Studien zufolge entfallen rund 30 Prozent der jährlich etwa 30 Klettertoten auf Solo-Stürze.

Psychische Belastung, wechselnde Felsqualität und unvorhersehbare Witterung machen das Risiko schwer kalkulierbar. Routine verleitet erfahrene Kletterer, neue Linien zu wählen, deren Schlüsselstelle erst spät erkennbar ist.

- Finger- und Trittbruch: Ein abplatzender Griff führt sofort zum Bodensturz.

- Überlastung: Unterarmsäure verhindert sauberes Greifen.

- Mentaler Druck: Dauerhafte Angst steigert Fehleranfälligkeit.

Die einzig verlässliche Schutzstrategie lautet oft: rechtzeitiges Abseilen oder Verzicht. Trotzdem übt das pure Klettern ohne Sicherung eine kaum zu beschreibende Faszination auf Teilnehmende aus.

Kurzübersicht der Risikoindikatoren

| Sportart | Beispielfaktor für hohe Gefährdung |

|---|---|

| Base Jumping | Fallhöhe + Ausrüstungsfehler |

| Hochalpine Expedition | Hypoxie + Lawinen |

| Cave Diving | Sichtverlust + Gasengpass |

| Big-Wave-Surfing | Zweifache Wellenserie |

| Bull Riding | Nachtreten des Bullen |

| Isle-of-Man-TT | Kollision mit festen Hindernissen |

| Boxen | Kumulatives Schädeltrauma |

| Backcountry-Skiing | Lawinenauslösung |

| Freediving | Shallow-Water-Blackout |

| Free-Solo-Klettern | Bodensturz bei Griffausbruch |

Fazit

Extreme Disziplinen faszinieren, weil sie physische Grenzen austesten und mentale Stärke erfordern. Gleichzeitig zeigen die genannten Zahlen, dass selbst modernste Ausrüstung den Faktor Mensch und Natur nur begrenzt ausgleichen kann. Wer sich einer gefährlichen Sportart widmet, sollte umfassend trainieren, Risiken nüchtern bewerten und nie auf redundante Sicherheitsstrategien verzichten. So bleibt die Balance zwischen Abenteuer und Unversehrtheit wahrscheinlicher erhalten.